来源:民生周刊2025-09-01 14:36:04

民生周刊记者 严碧华 郑智维

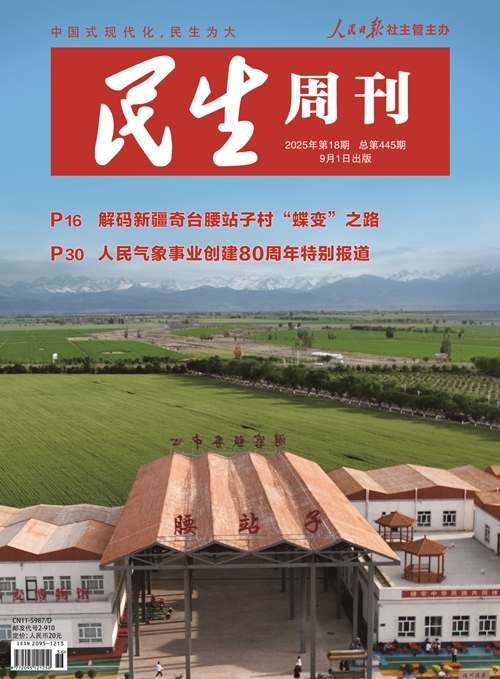

依托一颗小麦,新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县半截沟镇腰站子村成为新疆首批“亿元村”之一。

这里以优质小麦闻名,素有“麦村”的美誉。腰站子村位于北纬43.80°、东经89.70°,地处天山北麓、准噶尔盆地东南部,正是小麦生长的黄金地带。

腰站子村所在的奇台县农业历史悠久。自西汉起,汉朝政府在西域大规模屯田,自然条件优越的奇台成为屯垦的好地方。到清朝乾隆年间,奇台已成为新疆北部“粮仓”。

凭借小麦产业的突出优势,奇台县被认定为全国优质小麦之乡、国家级商品粮基地县,同时还是自治区认证的绿色无公害农产品基地县。

党的十八大以来,奇台县充分发挥独特的资源优势,把小麦产业作为区域优势产业,坚持全域绿色、部分有机的发展思路,持续推进科技进步与产业升级。

作为优质小麦高产区,腰站子村共享“奇台面粉”这一农产品地理标志。为拓宽群众增收路径,腰站子村围绕“一颗小麦”做足文章。

通过持续努力,腰站子村构建起一条集有机小麦种植、加工、销售以及餐饮、乡村旅游于一体的完整产业链。2024年,腰站子村总产值突破5.1亿元,走出了一条以“小麦”撬动“大产业”的振兴之路。

腰站子村小麦丰收。

小麦种植面积由5000亩扩大到16万亩

今年雨水丰沛,奇台县的小麦迎来了好收成。前不久,奇台县的小麦收获季刚结束。金黄色的麦田里,大型联合收割机轰鸣前行,割麦、脱粒一气呵成,小麦颗粒归仓。

“通过对合作社种植的3万多亩小麦测产,平均亩产为620公斤。”腰站子村村委会主任高龙说。

高龙介绍,腰站子村的小麦由奇台县丰裕农业服务专业合作社统一经营管理,“规模化种植为现代农业发展提供了条件,实现了从种到收的全程机械化”。

回顾起十几年前的情形,今年50岁的高龙说:“那时候腰站子村也是一家一户分散种植,小麦品质参差不齐,村民收入依然微薄。”

当时的情形,从当地流传的一首歌谣中不难看出:“牛犁地,马打场;镰刀割,大风扬;一茬庄稼四季忙,农民半年没吃粮。”

改变始于2009年。

这一年,腰站子村成立了奇台县丰裕农业服务专业合作社。以土地流转破局,腰站子村开启了现代农业发展的历程。在土地流转的基础上,合作社将分散的土地整合成大块田,进而为大型农机作业扫除了障碍。

经过十几年的发展,合作社流转的土地规模由最初的5000亩扩大到现在的16万亩,流转的土地“不仅在昌吉州奇台县,还有阿勒泰地区和伊犁哈萨克自治州”。

在小麦种植方面,被人社部、农业农村部评为全国农业农村劳动模范的高龙是行家里手。今年,腰站子村在奇台县流转的5万多亩地就由他带领各片区人员负责种植管理。

“小麦种植早已实现了机械化、智慧化,播种时有北斗导航引导,灌溉时有水肥一体化新技术,打农药时有无人机……”高龙说。

位于小麦生长的黄金地带,奇台出产的小麦不仅皮薄、肉厚、质白、颗粒饱满,而且含蛋白高、柔韧、出粉率高。

为了将资源优势转化为经济优势,腰站子村的小麦生产从追求产量向追求品质转变。

从2014年开始,腰站子村探索种植有机小麦。“种植有机小麦原粮并非易事,土地要经过3年转换期,不打农药,不施化肥,人工除草,严格执行有机农业标准。”

2017年,腰站子村的有机土地获得中国、欧盟、美国、日本四方有机认证。全村共有耕地3.5万亩,其中有机种植基地1.8万亩。

不过,腰站子人认识到,规模化种植解决了“种得好”的问题,若只卖原粮,产业天花板触手可及。

新疆丰驿食品发展有限公司拉面车间内,工人在忙着挂面。(图/ 严碧华)

从原粮到食品,小麦身价实现倍增

和面、搓条、盘条……

8月12日下午,新疆丰驿食品发展有限公司有机手工拉面生产车间,车间主任赵亮带领工人们忙碌着,“从面粉到拉面成品,需要经过42道工序”。

赵亮介绍,车间有28名工人和4名临时工,均为腰站子村村民。随着新设备的投入使用,每天可以生产3吨手工拉面。

粮食,一头连着农田,一头连着餐桌。“我们生产的绿色、有机食品越来越受市场欢迎,企业经常接到来自深圳、上海等一线城市的订单。”赵亮说。

小麦种植规模扩大,为腰站子村的产业延伸奠定了基础。为充分发挥其小麦种植的独特优势,腰站子村积极推动精深加工,不断延伸产业链,进而显著提升农产品的附加值。

早在2017年,腰站子村就成立了新疆丰驿农业发展有限责任公司,专注于有机农作物生产加工。

凭借优良的品质,“腰站子”绿色、有机农产品从鲜为人知到声名鹊起。目前,腰站子村已推出“腰站子”品牌有机面粉、手工拉面、食用油、小杂粮等50余种农产品,利用“线上+线下”销售渠道将产品销往全国各地。

为进一步扩大小麦加工产能,腰站子村于2020年投入5000万元新建了农业产业园。目前,产业园内已建成年产1500吨手工拉面生产线和日加工220吨原粮的小麦粉生产线。

通过做长小麦产业链,腰站子村实现集体经济不断壮大,村民收入稳步增加。

如何将“小麦经济”推向更广阔舞台?腰站子村敏锐捕捉到了新增长极——农文旅融合。

麦田变景区,乡村“长”出旅游新业态

推石磨磨面粉,用麦秆做草人,体验“面团吹气球”……

在腰站子村的小麦博物馆,来自周边城市的小学生们体验了一节别开生面的实践课。

腰站子村小麦博物馆的展馆分为两层,面积约2600平方米。通过运用光影科技与实物陈列,可生动还原小麦的传播史、腰站子村的驿站变迁史。

走进博物馆,游客可以沉浸式感受农耕文化:吉木乃县通天洞遗址5200年前的碳化小麦、传统二牛抬杠的犁头、斑驳的镰刀、小麦品种标本、小麦各生长阶段……

小麦博物馆已成为传播小麦文化和农耕文明的“活课堂”。今年上半年,该博物馆仅研学团体就接待了20批次。

小麦博物馆是腰站子村农文旅融合发展的一个缩影。2019年,腰站子村成立新疆丰驿文化旅游发展有限公司,探索小麦文化、农耕体验和乡村旅游的融合发展。

腰站子村南距江布拉克国家5A级旅游景区仅18公里,从奇台县城前往景区要途经这里。于是,利用这一优势,腰站子村探索出“农业+旅游+民族团结”的发展模式。

7年前,牛晓峰放弃乌鲁木齐的工作回到家乡腰站子村。现在,他的身份是新疆丰驿文化旅游发展有限公司总经理。

“第三产业产值占比持续攀升,不少村民都吃上了‘旅游饭’。”牛晓峰介绍,腰站子村陆续建成了小麦博物馆、稻草人基地、麦宝乐园、麦田公园等一系列特色景点,配套建设了特色民宿、乡村振兴实训和研学基地。

谈及家乡的乡村旅游,牛晓峰的感受是“一年比一年火”。除了接待游客,村里还能承办会议、展览、表演。

2024年,腰站子村共接待游客超14.5万人次,旅游收入达3000万元。“今年5月8日,赏海棠花活动开幕当天,一万多名游客前来腰站子村观赏百亩海棠。”

风吹麦浪是游客镜头中的背景,麦宝乐园里小朋友在嬉戏玩耍,民宿小院老板端上热气腾腾的拉条子……“游客来这里,能吃农家饭、住农家院,还能了解小麦从种植到加工的全过程。”牛晓峰说。

从无到有,牛晓峰见证了腰站子村发展乡村旅游的历程。如今的腰站子村已发展成为一个田园综合体。在这里,望得见山、看得见水、记得住乡愁。

原文刊载于2025年第18期、9月1日出版的《民生周刊》杂志

原标题:《“麦村”腰站子——吃透一颗小麦 撬动5亿产值》