来源:民生周刊2025-09-01 11:41:28

第十四届全国人大代表、中国气象局强对流天气重点创新团队首席科学家 郑永光

2025年是人民气象事业创建80周年。80年来,一代代气象工作者始终秉持“气象部门要把天气常常告诉老百姓”的追求,把握时代脉搏,坚持改革开放,人民气象事业取得长足进展。

气象事业关系国计民生,随着全球气候变化加剧,极端天气频发,气象事业的地位和作用日益凸显。在习近平总书记“监测精密、预报精准、服务精细”的要求指引下,新时代我国气象事业实现了跨越式发展,尤其在世界性预报难题强对流天气预报预警方面取得显著进步,更好守护人民群众生命财产安全。

80年不变的为民初心

我国是世界上受气象灾害影响最为严重的国家之一。根据应急管理部统计数据,强对流天气已成为近年来导致人员伤亡的首要气象灾害。

何为强对流天气?这些事件公众不会陌生:2015年6月1日湖北监利“东方之星”客轮因下击暴流倾覆,2016年6月23日江苏阜宁遭遇EF4级超强龙卷风袭击。强对流天气是由强烈对流风暴引发的短时强降水、雷暴大风、龙卷风、大冰雹等极端天气现象,与每个人的日常生活紧密相连——它可能打乱一次周末的户外出行,影响一场农作物的丰收,甚至威胁人们的生命安全……如何让天气预报更精准、预警信息更及时、防灾知识更普及,直接关系到人民群众的安全感与幸福感。

在延安时期,人民气象事业便带着浓厚的为人民服务底色。1945年抗战胜利前夕,中国共产党在艰苦的条件下于延安创建气象台。这座诞生于烽火岁月的气象台,为军事行动提供了关键气象情报,深刻奠定了为人民服务的基石。毛泽东主席在20世纪50年代提出“气象部门要把天气常常告诉老百姓”,道出了中国气象事业初心和使命。初创时期的气象工作者们在设备简陋、资料匮乏的情况下,坚守观测岗位,克服重重困难,将科技力量融入革命与建设的洪流之中,他们的实践,成为人民气象事业光辉起点和永不褪色的精神财富。

2022年7月20日江苏北部发生龙卷风过程,中央气象台提前72小时提醒极端大风天气,当日13时升级发布强对流天气黄色预警,并首次明确预报了龙卷风的发生可能;整个过程中,中央气象台与江苏省气象部门联动、互动200余次,及时指导地方发布龙卷风预警信号,突破极端天气预警瓶颈。

2024年4月15日晚,四川省宜宾市屏山县遭遇短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气,部分区域风力达12级,屏山县大乘镇岩门村七四茶厂厂房顶棚垮塌。由于中央气象台和地方气象部门提前预警,及时“叫应”,厂房内26名工人成功避险。

当下,强对流天气依旧频频发生:2024年5月30日北京遭遇历史罕见的飑线系统袭击;2025年5月4日贵州发生游船倾覆事故……每一起极端天气事件都警示我们,强对流天气防灾减灾工作具有紧迫性和重要性,提升预报精准度、强化早期预警与公众服务,是气象工作必须守好的民生底线。

令我印象深刻的是,2024年7月,我和团队针对山东菏泽龙卷风开展科学调查,走访受灾点,将收集到的数据与雷达数据比对,进一步研究龙卷风的形成和消散过程、强度及路径等。这让我深刻感受到,现场调查能更加直观细致地了解龙卷风的形成条件,为今后的龙卷风预报预警和应对工作提供了科学依据。我也进一步意识到,为人民服务绝不是一句空洞的口号,它建立在严谨求真的科学态度之上,最终要落实到每一次预报、为公众争取的每一分钟避险时间里。这份人民至上、生命至上的信念,正是驱动我们不断挑战预报精准度的最深沉、最持久的动力。

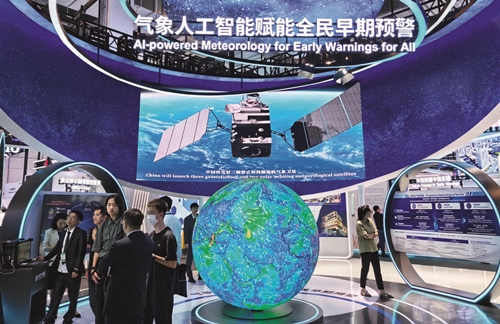

世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议期间,以“气象人工智能赋能全民早期预警”为主题的中国气象展区精彩亮相。

直面强对流预报难题

应对强对流天气,核心在预报,关键在科技。2009年,中国气象局在中央气象台正式组建强天气预报中心,系统推进该类天气的科研与业务能力建设。

10余年来,我们聚焦强对流天气的发生机理,在极端强降雨,雷暴大风与龙卷风的形成、发展和消亡机制,大气低层涡旋生消过程,以及下击暴流增强机理等方面取得多项理论突破。

深度融合物理规律与深度学习方法挖掘雷达、卫星、自动站、高分辨数值预报等多源精细资料,中央气象台创新性地构建了一整套分类强对流天气精细化预报技术体系,形成了一系列涵盖监测、预报和预警等不同业务环节的精准产品,显著改变了以往“看不清”“报不准”的业务状况。解决了以往不能监测识别下击暴流和龙卷风的难题,开发了国内首个基于双偏振雷达观测的龙卷智能识别模型,显著提升了雷暴大风和大冰雹识别监测识别准确率;支撑强对流天气短时临近预报的数值模式研发取得突破,空间分辨率达百米级、时间分辨率达分钟级;率先把深度学习技术应用于强对流天气短期和短时预报中,突破了基于数值预报的龙卷风分析技术和多模态数据驱动的人工智能龙卷风预报技术,预报准确率明显提升;研发了“风雷”人工智能临近预报模型,能够有效捕捉对流生消过程,将临灾预警精度提升分辨率由5公里精细到1公里,预报时效由2小时延长至3小时,将强对流风暴预报技巧提升25%;“智风”雷暴大风临近预报模型在部分省台落地应用,实现精确到乡镇的雷暴大风客观预警指导,最长预报提前量超过70分钟。

打造数智中枢,实现了国、省、市、县短时临近预报业务的实时协同,数智预报员助手推动预报作业流程向人机智能协同转型,引入DeepSeek大语言模型,打造“智能哨兵”,助力精准捕获分钟级强对流天气实况,有力支撑“人机智能协同”,构建了24小时全天候智能预警服务。这些科研成果有效引领了全国强对流天气研究和业务能力的整体提升,推动了我国强对流天气预报技术向精细化、定量化方向发展,强对流天气预报业务实现了从经验预报向客观化、定量化预报的重要转变。

预报的终点是服务。由于强对流天气可预报性的限制,不同时效预报的时空分辨率不同,预报时效越临近、预报精准度越高,因此,中央气象台建立“3161”递进式预警机制,分别形成和发布展望、短期、短时、临近预报和监测产品。在未来3—7天内的展望时效紧盯过程,对全国范围内的强对流天气过程进行预报把握;在未来一天内的短期时效,预警全国重大强对流天气过程发生的时段和范围,并适时启动强对流天气短临预报服务工作专班;在未来2—12小时内的短时时效,警戒重点区域致灾性强对流天气的发生、发展和强度变化,指导相关省份开展本地强对流天气预警服务;在未来0—2小时内的临灾时效,根据实况识别监测和风雷模型等的临近预报产品,国、省、市、县四级气象部门实时联动、力求精准预警局地强对流天气,为应急避险争取宝贵窗口。

例如2015年4月28日首次发布强对流天气黄色预警,精准预报了沪苏地区大范围冰雹大风天气;成功预报预警2022年7月20日江苏龙卷风过程,突破极端天气预警技术瓶颈;2024年4月2日首次发布强对流天气橙色预警……这些事例都体现出我国在极端天气预警方面的重大进步。

目前,全国强对流天气预警信号平均提前量达43分钟,短时强降水和24小时暴雨预报准确率创历史新高,预警信号指导产品提升至1公里分辨率,有效保障了人民群众生命财产安全。

筑牢面向未来的防灾减灾防线

尽管成绩显著,我们依然清醒意识到,强对流天气预报至今仍是国际难题。其时空尺度小、突发性强、发展快、强度大等特点,决定了我们必须在科技研发和服务落地两端持续发力。提升强对流天气的精密监测与精准预报能力,是筑牢气象防灾减灾第一道防线、保障中国式现代化建设的重要支撑。

面向新挑战,气象部门将坚持创新驱动,持续加强精密气象探测能力,深入认识强对流天气的小尺度精细机理规律,持续发展百米级的数值预报技术,研发物理机理规律和人工智能方法相融合的精细预报模型等,力争尽早实现提前一小时预警局地强对流天气、提前一天预报逐小时强对流天气的气象高质量发展目标。同时,努力打造新一代短时临近预警业务体系,将实况业务、精准预报业务、含风险预报预警业务和快速部署响应机制有效衔接,高质量打造监测预报预警服务“尖兵利器”。我也将紧密结合本职工作、继续发挥专业优势,为提升我国综合防灾减灾能力建言献策、尽责担当。

80年风雨气象路,气象事业因人民而生、靠科技而强。我们将始终践行人民至上、生命至上的理念,以更精密的监测、更精准的预报、更精细的服务,筑牢气象防灾减灾第一道防线,为中国式现代化建设和中华民族伟大复兴提供坚实的气象保障。

(本文由闫泓整理)

原文刊载于2025年第18期、9月1日出版的《民生周刊》杂志

原标题:《坚持人民至上 加强科技创新 筑牢气象防灾减灾第一道防线》