来源:民生网2025-07-11 15:38:27

“水平撩壕环山走,七尺距离一条沟,沟深一尺宽尺五,取上表土填满沟……”每当唱起这首熟悉的《撩壕垦地歌》,70多岁的陈金棠总会眼神发亮。

作为1974年“岳山造林”的亲历者,这位曾来自大坑山的青年民兵,用布满老茧的双手抚摸着泛黄的老照片,将那段用青春和汗水书写的造林史诗缓缓道来。

披星戴月战深山:艰苦中绽放的青春之花

1974年深秋,广东省肇庆市怀集县西北部的岳山群峰间,来了一群平均年龄不到20岁的青年民兵。他们背着锄头、镰刀,带着仅够御寒的粗布衣裳,在寒风中搭起茅草厂棚,拉开了“岳山造林”大会战的序幕。

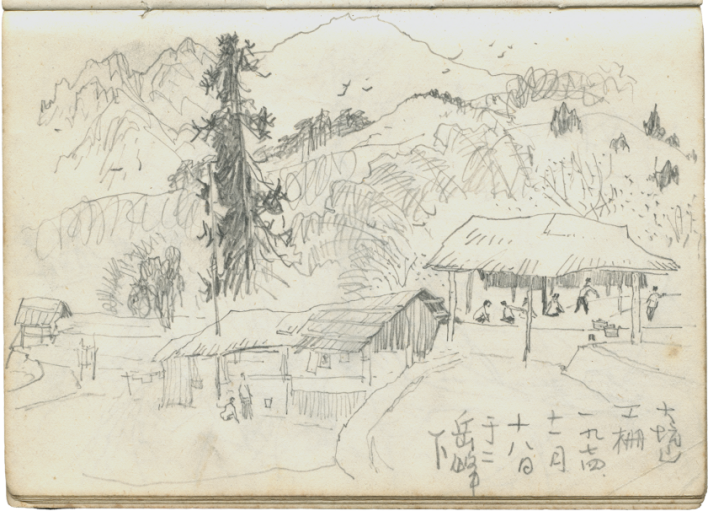

图为林丰俗速写《大坑山工棚》

广州美院教授林丰俗当年的速写《大坑山工棚》。记录了大坑山民兵团指挥所所在地及其造林民兵居住的简陋窝棚。

“每天一斤大米,两顿清水煮青菜,连油腥味也很难闻到。”陈金棠记得,青年民兵们早出晚归,披星戴月穿梭在深山里。午饭是揣在怀里的冷饭团,扛到山上就着山风咽下;双手磨得起泡、开裂,就用医用胶布缠上继续干;晚上挤在刚好伸到一人深的木条床上,盖着单薄的棉被,靠生火堆取暖抵御10度以下的严寒。

最磨人的是挖撩壕。“规定每天至少挖25~28米,沟深一尺、宽尺五,七尺距离一条沟,差一丁点儿都不行。”技术人员拿着尺子逐个检查,青年民兵们就跟着《撩壕歌》的节奏挥锄头——这首歌成了所有人的“工作指南”,人人会唱,人人照做。有的人手劲大,一天能挖28米,被大家称为“撩壕能手”;女民兵们不输男同志,扛着50多斤的杉树苗,沿着两公里左右的山路往上爬,足足要走四十分钟的路程,汗水很快便湿透衣裳。

造林民兵挥锄开挖撩壕 (图/方权裕)

可没人喊苦。“白天在山上挖撩壕、种树;晚上围着火堆唱《南泥湾》,公社武装部部长扛着红旗带头喊号子,歌声能传遍整个山谷。”陈金棠笑着说:“那时候年轻,心里揣着一股劲,觉得比在生产队干活还开心,甚至嫌造林时间太短,想多干几个月。”

科学造林破常规:严寒里创造的绿色奇迹

“岳山造林”的传奇,不仅在于“敢吃苦”更在于“敢创新”。按常规,杉树造林该在次年2月进行,可这次大会战却选在11月大寒前后。

“很多人说这是‘反季节’,但我们是靠科学说话。”陈金棠解释,技术人员反复测算,低温阴雨天气下,15至27度的气温最适合树苗扎根,只要抓住短暂的温暖窗口期种植,成活率能突破常规。

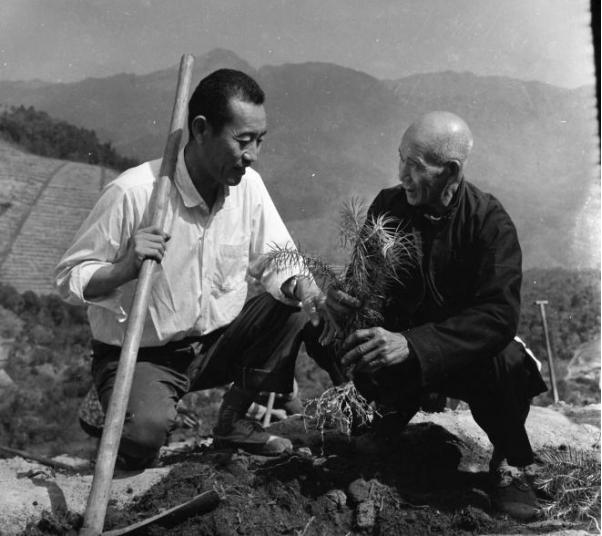

时任县委书记兼岳山造林总指挥的张玉祥向老农请教杉树苗种植技术。(图/方权裕)

为了这“科学造林”的目标,青年民兵们分秒必争。挖撩壕时,他们严格按“一尺深、尺五宽、七尺距”的标准,先将板结的泥土挖出放在一边,再将带有丰富腐殖质的疏松表土回填入沟,为树苗铺就长根的“温床”;运苗时,先将杉树苗的根须糊上黄泥浆,为了让黄泥浆包裹根系后的杉树苗尽快送到山上,保持根系鲜活,民兵坚持40分钟山路不歇脚;种植时,两人一组配合,两米间距精准丈量,一棵树苗栽种不到五分钟,却凝聚着无数细节考量。

造林民兵手提树苗,肩扛锄头,举着“流动红旗”上山造林。(图/方权裕)

“当时技术人员、工地医生、指挥所的领导都要上山,与造林民兵一起挖壕种杉,保证人力、技术、质量三到位。有此基础,两年大会战种下的3.5万多亩杉树苗成活率高达98%。这在当时是不敢想的奇迹!我们用事实证明,大寒前后也能种出好林子。”陈金棠骄傲地说。

同心共筑林海梦:团结里生长的温情与希望

在艰苦的环境里,团结互助成了青年民兵们最温暖的光。陈金棠至今记得,有一回他的手被磨得血肉模糊,一位女民兵默默接过他的脏衣服,在刺骨的山泉水里搓洗;有人扛苗时脚下打滑,身旁总会立刻伸来几只手;晚上开挖公路干到深夜,大家分着啃一个红薯,也能笑得开怀,总感觉到山上的风是冷的,但人心是热的。

最难忘的是那次三人带着步枪上山打野猪的经历。“七八十斤的野猪扛下山,全队人围着篝火分肉吃,那香味,现在想起来还流口水。”陈金棠的笑声里,满是青春的纯粹。

精神之树常青:从林海延伸的传承之路

68天顶风冒雨,1.5万多亩荒山变林海,6公里公路蜿蜒山间——1975年1月,第一年的“岳山造林”大会战落幕,青年民兵们带着满身泥土回到生产队,却把“艰苦奋斗、科学务实、团结协作”的精神留了下来。

此后,“岳山造林”的经验在怀集全县推广,每个公社都建起撩壕造林基地。怀集杉木供应量一度占广东全省的五分之一,成为国家木材供应的重要支柱。

而陈金棠从留在岳山林场护林,到调往县林业局、坳仔镇林业站,一辈子与林业为伴。他激动地说:“是岳山改变了我的人生,这片林里有我们的青春,更有不能丢的精神。”

如今,岳山的杉树已历经二代、三代更新,当年的青年民兵也已满头华发,但那首《撩壕歌》仍在山谷间回荡。正如陈金棠所说:“我们种的是树,更是精神的种子。只要这股劲还在,就永远有新的林海在脚下生长。”

岳山,现在是10余万亩面积的连绵林海(图/许庆彬)

从岳山的两万多亩林海,到遍布怀集的造林基地,再到一代代林业人接续奋斗的身影,“岳山造林”精神早已超越了时空,成为镌刻在这片土地上的精神密码——它告诉我们,青春的价值不在于安逸,而在于为时代留下浓墨重彩的印记;奋斗的意义不在于回报,而在于让后来者能站在自己的肩膀上,看见更辽阔的绿色未来。

(陈金棠口述 谭上洲 蔡美珍整理)