来源:民生周刊2024-06-11 15:55:59

原标题:因地制宜发展特色产业,壮大县域经济

西部地区在发展中保障和改善民生

大漠戈壁、高原雪山、森林盆地……广阔的西部地区涵盖12个省份,包含我国约72%的国土、91%的陆地边境线、87.6%的天然气、66.1%的矿产储量、70%以上的少数民族人口,生产总值占全国21.5%,其中县域经济占比高达50%,在全国改革发展稳定大局中举足轻重。

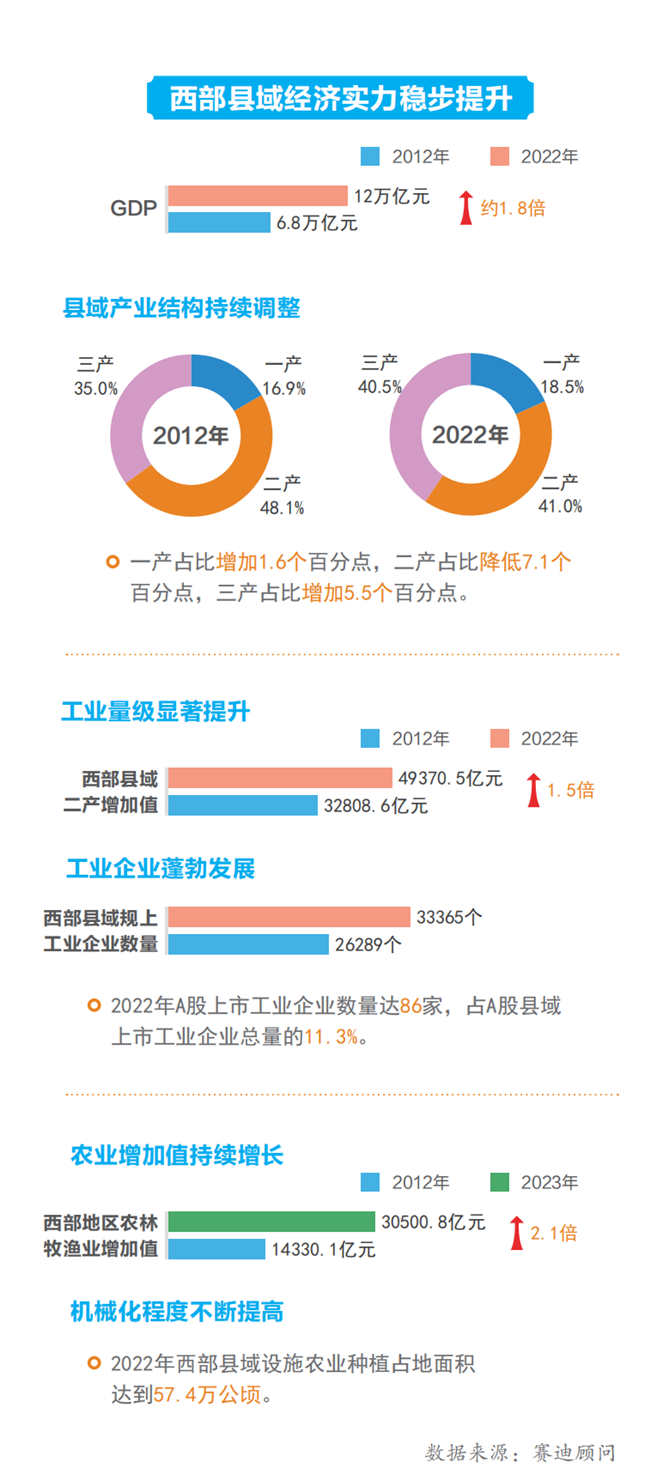

“党的十八大以来,西部县域GDP由2012年6.8万亿元增加至2022年12万亿元,约为1.8倍。”赛迪顾问县域经济研究中心主任邓传林在接受《民生周刊》记者采访时说,西部县域经济这10年来的发展还体现在产业结构调整上,三次产业结构由16.9∶48.1∶35.0,调整为18.5∶41.0∶40.5。

中国社会科学院中国区域经济学会副秘书长刘佳骏认为:“新时代以来,西部地区以县域为抓手促进城乡融合,主动承接产业转移与积极培育发展新动能同时发力,初步形成了围绕在西部地区重点城市群周边的特色县域经济发展高地。”

但与东中部地区相比,西部县域经济还存在较大差距,制约经济高质量发展的深层次矛盾依然存在。

习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上强调:“发展各具特色的县域经济,培育一批农业强县、工业大县、旅游名县,促进农民群众就近就业增收,因地制宜推进城镇化进程。”这为西部地区发展各具特色的县域经济、奋力谱写西部大开发新篇章指明了方向,坚定了信心。

坚持因地制宜发挥优势,小县域也能做出大产业

西部地理条件复杂多样,民族文化绚丽多姿,极具开发价值的自然、人文资源为发展特色产业提供了得天独厚的条件。同时,作为区域经济基本单元的县域经济,限于区域面积、资源种类及配套条件,在产业发展上不太可能自成体系,因而不应贪多求全,而要因地制宜发挥自身优势发展特色产业。西部许多县通过发挥优势,做大做强一至两个特色产业,使之成为全省、全国甚至世界“冠军”。

以盛产工夫红茶等名优茶而久负盛名的四川筠连,素有“川红故里”美誉。近些年,该县着力构建集茶叶种植、加工、销售于一体的红茶产业联合体,将茶产业打造成为重要支柱产业,荣获“四川红茶第一县”称号。

像这样小县大业的例子,在西部各省份还有不少。贵州江口县围绕茶叶精深加工,壮大抹茶产业,成为“中国抹茶之都”。威宁苹果、镇宁蜂糖李、都匀毛尖等一批批独具特色的农产品源源不断走出大山。

中国农业科学院农业经济与发展研究所研究员麻吉亮认为,县域富民产业发展应实事求是,充分考虑当地文化、资源、交通等优势,根据消费结构升级的新变化,开发特殊地域、特殊品种的专属性特色产品,增强县域富民产业的竞争力。

近些年,四川大竹县积极发挥区位优势,承接成渝两地和东部沿海地区产业转移,抢抓成渝地区双城经济圈建设重要战略机遇,顺利建成川渝合作(达州·大竹)示范园,主导产业由煤炭、水泥“一黑一灰”转型升级为电子信息、智能制造、竹纤维及苎麻新材料、轻纺鞋服等“2+3+N”重点产业集群,2023年实现地区生产总值451.4亿元。

按照大力推动传统产业节能降碳改造、有序推进煤炭清洁高效利用的要求,西部重要能源基地内蒙古准格尔旗着眼提高煤炭就地转化和高效利用,建成煤电一体化、煤制气、煤制甲醇等新型清洁能源产业链。陕西神木着力推进传统能源高效利用创新示范,对标实现碳达峰、碳中和目标,有序推进煤炭生产消费转型升级,提高煤炭综合利用效率,实现了能源化工高端化、多元化、低碳化发展。

中央党校(国家行政学院)中国式现代化研究中心主任张占斌在接受记者采访时表示,传统产业未必就是夕阳产业、落后产业,应该用新技术对其进行改造提升,积极促进产业高端化、智能化、绿色化,实现“老树发新芽”。

坚持以大开放促进大开发,内陆县也能走上大舞台

习近平总书记在新时代推动西部大开发座谈会上强调,“要坚持以大开放促进大开发,提高西部地区对内对外开放水平”“大力推进西部陆海新通道建设,推动沿线地区开发开放,深度融入共建‘一带一路’”。

乘着“一带一路”大势,借助西部陆海新通道和跨境电商,往日鲜为人知的西部内陆县一下子从开放的“末梢”走向开放的“前沿”,其特色优秀产品纷纷走出“深闺”。宁夏的枸杞、重庆的血橙、云南的茶叶、青海的三文鱼等特色农产品远销海外;甘肃临夏市的百益亿农国际鲜花港每日有18万枝鲜花走出国门。

北京大学国际关系学院教授翟崑认为,西部陆海新通道将西部地区推向了开放高地,带动西部地区经济快速发展。

甘肃省陇西县以扩大对外开放为总抓手,以实施“外向带动战略”为主攻方向,着力解决外贸企业急难愁盼问题,2023年全县有进出口资质企业达66家,进出口额突破1亿元大关,进出口总额达到1.03亿元,同比增长69.1%。

邓传林认为,西部地区县(市)应紧抓新一轮西部大开发、西部陆海新通道建设、“一带一路”建设、长江经济带建设等系列机遇,主动对接服务区域重大战略,依托自贸试验区、跨境经济合作区、产业转移承接平台、园区等深化跨区域合作交流。

实践表明,西部内陆县要“更加主动服务对接区域重大战略,积极融入全国统一大市场建设,创新东中西部开放平台对接机制,深化与东中部、东北地区务实合作”,同时也要敢于走出国门走向世界,坚持以更大开放促进更大发展。

坚持以人民为中心的发展思想,壮大县域经济,让老百姓过上更加幸福的生活

习近平总书记今年4月22日在重庆考察时强调:“中国式现代化,民生为大。党和政府的一切工作,都是为了老百姓过上更加幸福的生活。”这揭示了中国式现代化的一个鲜明特质,即无论是发展产业,还是推进新型城镇化和乡村全面振兴,最终目的都是为了人民过上更好的日子。

“十四五”以来,西藏立足资源禀赋和自身发展条件,持续壮大文化旅游、特色农牧、高新数字、藏医药等特色优势产业,加快培育高原轻工等新兴产业。同时,持续实施“十大民生工程”,办实办好学校供暖工程等民生实事,大力改善水、电、路、讯、房等基础设施条件,解决了饮水难、用电难、行路难、通信难、住房难、致富难等问题。2023年,全区农村居民人均可支配收入近2万元,增长36.5%。

中共西藏自治区委员会党校经济学教研部主任土多认为,提升民生保障水平与发展县域经济相互牵动、互为条件。保障和改善民生可为县域经济发展提供重要动力,而县域经济的高质量发展又能为民生改善提供更坚实的保障。

贵州省黔西市化屋村曾是贫困发生率超过60%的深度贫困村。2019年,一直在外省务工的杨文丽夫妻,在当地政府的支持和帮助下,在化屋村成立了自己的蜡染刺绣公司。杨文丽告诉记者,这几年公司把传统苗绣与时尚巧妙结合,研制出具有苗族特色、深受市场欢迎的新型产品,不仅自己实现脱贫致富,还解决了许多村民的就业问题。

此外,化屋村依托独特自然风光大力发展乡村旅游,越来越多的村民吃上了“旅游饭”,实现了“绿水青山”向“金山银山”的转化。据驻村干部杨国奇介绍,全村已发展农家乐34家、民宿21家,旅游业态不断丰富,旅游配套设施持续完善。

化屋村是黔西市农文旅等产业发展的一个缩影,“截至今年第一季度,全市实现农林牧渔业可比价总产值12.56亿元,增速4.3%;农村居民可支配收入4160元,增速9%。”黔西市农业农村局副局长杨益告诉记者,该市大力推进生态水果产业和乡村旅游融合发展,促进农业增效、农民增收,助力乡村振兴。

“提升民生保障水平是提高人民群众获得感、幸福感、安全感的重要基础,是激发人民群众参与经济发展与社会建设的主观能动性和积极性的有力保障,更是县域经济稳定可持续发展的有效支撑。”邓传林说,县域发展要坚持以人民为中心,不断解放和发展社会生产力,为保障民生夯实基础。

(□ 《民生周刊》全媒体记者 徐英子)