民生周刊记者 刘烨烨 朱浩铨

“特别感动,特别振奋,特别温暖。”接受民生周刊记者采访时,谈及以各族各界代表身份参加新疆维吾尔自治区成立70周年庆祝活动时的场景,特变电工股份有限公司党委书记、董事长张新难掩激动心情。

张新

“见到习近平总书记时,现场的掌声经久不息。我们感受到总书记对新疆各族人民的关怀,在场的很多人都热泪盈眶。”张新回忆道。“变化翻天覆地!党中央的每个惠民政策,都在新疆的山山水水间扎实落地,从基础设施到教育、医疗、就业等方方面面今昔对比,我们的生活越来越幸福。”

新疆70年的沧桑巨变,是中华民族伟大复兴历史进程的一个生动缩影。张新表示,翻开特变电工37年创业史,与新疆的历史性变化紧密相连,每一步都和历史的脉搏同频共振。从一个小小的街道修理厂起步,特变电工逐步发展成为国家级高新技术企业集团和中国大型能源装备制造企业集团,为全球能源事业提供了绿色清洁的解决方案,成为新疆巨大变化的一个鲜活缩影。

“活”下去,就要“变”

民生周刊:1988年,昌吉变压器厂濒临倒闭。当年26岁的你,为什么会成为厂长?是怎么一步步带领厂子扭亏为盈的?

张新:1988年时,我在昌吉变压器厂已经工作了3年。这个街道集体企业,没有资金,没有技术,没有产品,就靠简单的修理工作艰难度日,每年都在换厂长,却一直没能“打翻身仗”。大家陆续离开,我是厂里最后一名大学生技术员。

这一年的2月,我拿到了乌鲁木齐市化工厂的调令。这是一家大型国企,不仅会上调我的工资,还提供一套住房,我觉得是个很好的机会。

记得是大年初五,我考虑到年后就要去新单位上班了,应该去和同事们道别一下,就到处打听他们的家住哪儿。正逢开春化雪,一路泥泞,终于在一个偏僻巷子里,找到了我的师傅王秀芝家。

屋外阳光明媚,屋内却是一片漆黑。在昏暗中,我找到椅子坐下来,看到炕上还有一层塑料布,屋顶正在漏水,毫无过年氛围,我怎么也没想到我的师傅居住条件竟然这么差。

师傅听说我要去大工厂,先是祝福了我,随后却说:“你看我们这些工人该怎么办呢?我这屋里都在漏水,一直不好意思邀请你们来家里做客,条件实在是太差了。你一走,厂里就彻底垮了,我们更没有饭吃了。”

临别时,师傅说毕竟过年了,执意要给我煮一碗面,我含着泪吃完了这碗面,眼泪直往面汤里掉。

从师傅家出来后,我一打听才知道,因为厂里效益太差,几乎所有员工家里都很困难。我突然觉得很惭愧,自己如果在这种时候离开,就像一个逃兵,大家伙儿怎么办?

彻夜未眠。

第二天,我出门就去找领导,告诉他们:“我要留下来,和大家一起自救!”

那个时候厂长都是任命制,而我成为大家票选出来的第一位“民选厂长”,全厂53名职工,有51人都要推选我当厂长。

大家这么信任我,那一瞬间感觉自己发生了变化,一股浓浓的责任感涌上心头:一定要让大家有饭吃啊!

于是,我对大家说:“天上不会掉馅饼,我们要靠自己的双手建厂房、搞生产!”

创业初期的艰难远超想象。没有资金,员工们捡砖头、拾钢筋重建厂房;缺乏设备,大家共享一辆自行车,运货全靠一辆三轮车;没有订单,我背着样品跑遍了西北五省。

“变”,是我们唯一的出路。

我决定带领工厂从简单的五金加工转向技术含量更高的变压器制造。大家都干劲十足,厂里效益也逐渐见好。

1993年,厂子完成股份制改造,此后公司更名为特变电工股份有限公司;1997年,公司在上海证券交易所敲响上市钟声,成为中国“变压器第一股”。

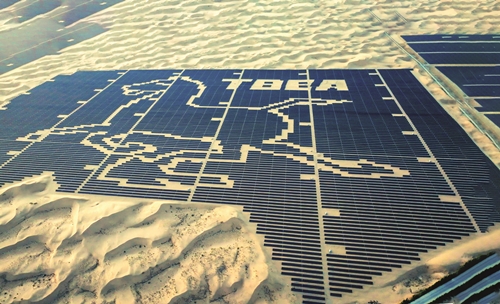

特变电工建设的新疆哈密风电基地二期项目

纵观特变电工的发展史,创新是贯穿始终的灵魂。从早期模仿维修,到如今承担国家重大科技专项,特变电工的创新能力实现了质的飞跃。

2008年,我们成功研制出世界首台1000千伏特高压变压器。此后企业进入创新爆发期,今年上半年也交出了亮眼成绩单:特高压交直流输电、海上机舱变、变压器核心组配件等22项新产品通过中国机械工业联合会鉴定,其中16项科技成果达到国际领先水平,6项科技成果达到国际先进水平。

特变电工走到今天,离不开党的好政策和国家对新疆发展的大力支持。得益于新疆的发展,我们围绕市场需求去搞创新。没有这样的良好环境,哪有市场?我们为谁创新?

10年前,特变电工年收入达到500亿元,如今已经翻了一番,达到1000亿元。这正是国家战略部署与新疆各族人民共同努力的成果,将新疆的资源优势转化为经济优势、产业优势与竞争优势,而这些优势最终又汇聚成新疆各族群众幸福生活的底气。

新疆的绿色能源走向全国

民生周刊:当前,世界正经历一场以绿色、低碳为核心的能源革命。风电、光伏等新能源的爆发式增长,对传统的电力系统构成了巨大挑战。作为电力装备领域的巨头,特变电工怎样应对这场变局?

张新:这场变革不是挑战,而是机遇。我们很早就开始布局,从传统的装备制造商向绿色智慧能源服务商转型。

一方面,持续巩固在高端输变电装备领域的领先优势,研发特高压、柔性直流等支撑新能源大规模消纳的关键技术;另一方面,大力进军光伏、风电等新能源领域,并构建从项目开发到智能运维的全产业链服务能力。

“碳达峰、碳中和”目标为中国能源转型描绘了清晰的路线图,也为特变电工打开了巨大的发展空间。

民生周刊:今年是“绿水青山就是金山银山”理念提出20年,特变电工在践行“绿水青山就是金山银山”理念方面做出了哪些探索和实践?

张新:“绿水青山就是金山银山”理念,体现了人类对美好生活的向往,对构建人类命运共同体具有重要意义。

在绿色能源方面,过去大家都认为沙漠、戈壁、荒漠是无用的,而今天的“沙戈荒”已经成为绿色能源生产基地。

特变电工建设的安哥拉国家主电网400kV输变电项目,获中国建筑工程领域最高奖—境外工程鲁班奖。

2014年,“哈密南至郑州±800千伏特高压直流输电工程”正式投运,这是国家实施“疆电外送”战略的第一条特高压输电线路。这条“电力高速路”把新疆丰富的火电、风电、光电送往2000多公里外的中原大地,既推动了新疆资源优势转化为发展优势,又缓解了华中地区用电紧张局面,打通了清洁能源大通道。

“准东—皖南工程”也展现出能源绿色低碳发展的强劲动能,这是世界上第一条±1100千伏特高压直流输电工程,被誉为“电力珠峰”。

今年1月,受端安徽宣城古泉换流站累计向长三角地区输送电量突破3000亿千瓦时;去年,送端新疆准东昌吉换流站外送电量也达到3000亿千瓦时。3300多公里的“闪送”,让新疆的电照亮了长三角。

通过特高压传输,我们让新疆的绿色能源走向了全国,将新疆的优势资源服务于国家的绿色高质量发展。

这正是“绿水青山就是金山银山”理念的实践,更是中国在低碳减排、绿色发展方面,为人类命运共同体作出的特殊贡献,展现出中国力量。

先进技术成果惠及世界

民生周刊:特变电工已经为40多个国家提供了绿色能源解决方案,未来在共建“一带一路”中,怎样进一步发挥“小而美民生项目+重大能源工程”的组合优势?

张新:我们在国内的各种创新成果,例如智能数据中心、储能技术、充电桩技术等,都是参与共建“一带一路”国家迫切需要的。

这些年我们把技术成果和成熟经验带到众多国家,大到主干网能源通道,小到产业园区,助力当地经济发展,改善民生,受到多国政府和人民的高度好评。

特变电工承建的“杜尚别2号火电站”是塔吉克斯坦最大的热电厂,作为共建“一带一路”框架下的重点合作项目,2016年底竣工投产。这座现代化热电厂年发电量达22亿度,供热面积超430万平方米,不仅完全填补了当地枯水期的电力缺口,更让杜尚别居民终于能在温暖的家中过冬,塔吉克斯坦就此取消了实施20年的冬季限电措施。

我们不仅建电厂,还要留下技术与希望。项目建设期间就吸纳1000多名当地工人就业,运营后稳定提供约1000个岗位,从技术骨干到保洁员,不少家庭因这个项目实现了收入跃升。这不仅仅是商业合作,更是一种情感的连接和责任的共担。

民生周刊:今年是“十四五”规划收官之年,“十五五”规划即将开局。特变电工在“十五五”时期将有哪些规划?

张新:国家正在绘就“十五五”发展蓝图,特变电工要当战略的践行者、推动者、保障者,这是我们的使命。

我们要用先进的技术成果,服务“一带一路”高质量发展,为世界提供中国方案。更好地践行新型电力系统建设要求,保障绿色能源比例大幅提高,引领世界的发展。同时,要在新能源产业上加大科技投入,围绕国家绿色发展战略,推动“沙戈荒”大基地建设。在发展新能源装备的过程中,还需在新材料领域持续发力、深化研究、协同创新,助力新疆高质量发展,让人民群众生活越来越好。

特变电工投资建设的甘肃武威武晟150兆瓦光伏发电项目

面向“十五五” 新征程,特变电工将在绿色能源的浪潮中勇毅前行,既让新疆的绿色动能持续滋养全国发展,也让中国的技术与经验为“一带一路”高质量发展注入更多暖流,让民族团结的石榴籽越抱越紧,让共同富裕的道路越走越宽。

原文刊载于2025年第21期、10月13日出版的《民生周刊》杂志

(责任编辑:李菁)