孤独的灵魂 生命的追溯

相识是一种缘分,相处是一份真情,坦诚相待则是由衷地敬仰。

与石头娃相识、相处有七、八年了,事实上,笔者早在十五年前就了解他,了解他是因为笔者为评论家刘骁纯“干过一些活”,石头娃是刘骁纯的得意门生。

坦诚相待则因笔者私心仰慕其艺、敬佩其人,并多次与其打交道所建立的个人友谊。期间,有着相见恨晚的交流、有着礼尚往来的交情、有着互敬互重的合作。

石头娃自幼喜欢绘画,青少年时期,临摹过徐渭、八大、清四王、清四僧、扬州八怪、龚贤等名家的作品,下过很大功夫,尤其对黄宾虹、齐白石的画临摹最多,用功最勤,以致达到惟妙惟肖、以假乱真的程度。也正因如此,石头娃被借调到文物重镇陕西省博物馆工作,协助专家搞鉴定工作。期间,时值徐邦达到陕西省调研,相中了石头娃,成为徐邦达的助手,亦师亦友之间,石头娃开拓了视野,也练就了一双鉴定的火眼金睛,市场上所有的书画作品,石头娃几乎可以一眼辨别真假。然而,学而知不足,每一位高水平的鉴定家除了上手斟理酌意、寻找蛛丝马迹之外,还要研究画理画论、摸索画法画技,更要千锤百炼地锻造笔墨、造型、色线等艺术技法。于是,石头娃千里寻师,满世界访友,找到刘骁纯,刘骁纯也因爱才、惜才,石头娃就叩拜了刘骁纯,行了拜师礼,由此,石头娃大踏步地进入绘画领域,却一头扎进了浩瀚的文化深渊,也进入了“油然不形而神”的艺术之境。

以临摹出身,以鉴定入世,以绘画立命,石头娃如黄宾虹从“随父置办墨厂”到“开古玩店”再到“五十年后看我”一样,也转变了人生。遗憾的是,如今石头娃已过古稀之年,却依然如黄宾虹古稀之年一样,“笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中”,唯以课徒为生,尚需爱人资助,偶尔还被社会掮客诱骗、揩油。

石头娃是一位儒者,儒者善也,儒者刚也。石头娃心地善良,为人儒雅,处事真诚,石头娃也是刚毅的人,当他认定了“绘画乃毕生追求”之时,也就义无反顾,勇往直前,倔劲十足,八头牛都拉不回来。亲戚朋友看在眼里,疼在心里,却无能为力,也就爱之深切,痛之深切,迁就着他、顺意着他、钦佩了他。在亲朋好友殷勤的目光中,石头娃上下求索,苦心孤诣。“我的笔墨从历代大师之中走来,吸收了古今经典、借鉴了中外精髓,才成就了我的艺术。我的艺术是未来的艺术,也是未来的传统”。石头娃很自信。是的,石头娃创造了“水重乱柴皴”的表现技法,提出了“三气论”的审美理念,他的艺术形式也从“大乡土”过渡到“大写意”“超大写意”,并以此奔走相告、圈内外呼喊,试图唤醒大众对“超大写意”的潜层意识。

也许生不逢时,也许艺术超越了时代,石头娃的努力如石沉大海。事实上,纵观中外美术史,可以看到,徐渭、八大被时人嘲讽,吴伟、戴进被时人称之为“衣钵尘土,凌乱不堪”,齐白石被时人骂为“野狐禅”……,西方印象派被时人骂为“瞎画派”,马蒂斯被时人称为“野兽”,波拉克被时人称为:“酒鬼,疯子”……。人是隔代亲,艺术则隔代遗传,元代画坛领袖赵孟頫,以及“元四家”皆斥宋、贬宗,而学唐;明代艺术中坚力量“吴门画派”,以及董其昌不学元,而取法于宋;“清四家”“清四僧”不学明,而追慕元;民国画家骂清,而溯源古。当代画家也都不说时人优长,多以互为攻击、互为嘲讽而自我标榜,却对隔代的画家,如近代、如明清、如上古的画家,赞不绝口。也许当代有些画家也会在隔代后,传开了名,留下了艺,如石头娃。

如今,石头娃不寂寞,因为画画可以让他纵情,但是,他一定是孤独的。

自从刘骁纯去世之后,石头娃更显孤独了。刘骁纯在世时始终认为石头娃的艺术探索具有很强的前瞻性,也十分有价值,为此,刘骁纯常常鼓励石头娃这个让他心疼的关门弟子,也寄托厚望。如今,理解石头娃的专家又少了一位,石头娃只能孤独地求索,摸着石头过笔墨之河、过艺术之河、过时代之河,没有任何参照,也没有任何验证之处,也就愈显孤独了。刘骁纯去世时,石头娃曾像罗聘对金农一样,为刘骁纯出书、立传,多次往返北京,尽心尽力,好像唯有如此,才对得起刘骁纯的知遇之恩,才对得起自己无法释怀的内心。每次到北京,石头娃也都会到笔者工作室,说说他的“大写意”、他的“超大写意”,也说说当代画坛的现状,海阔天空,痛痛快快。可是,石头娃每每从笔者的工作室里走出,看着他一年比一年孤寂的、苍老的背影,笔者也多次被孤独笼罩。

也许艺术家本就孤独,孤独才能宁静、孤独才能真正面对内心,想必,成就非凡者都必须面对孤独,如“披阅十载,增删五次”的曹雪芹,如“禅房僧舍,以助清幽”的牧溪,如“黑乎乎、墨团团、乱哄哄”的黄宾虹……

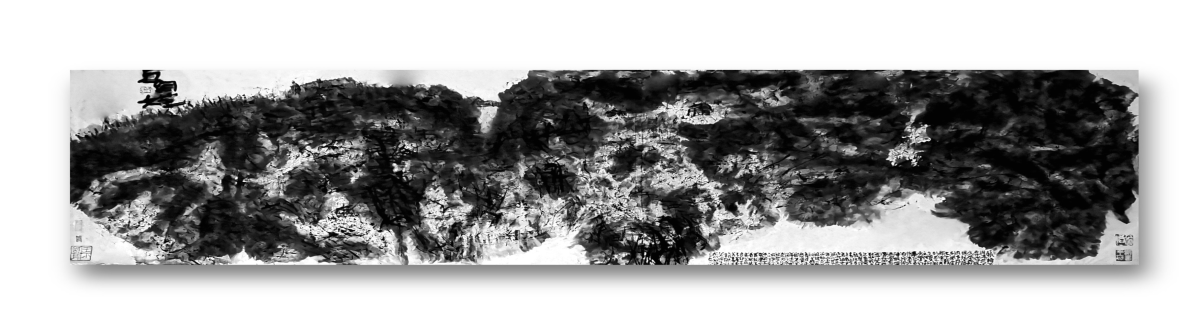

那么,如何理解石头娃的超大写意呢?也许借助他儿子(子山)的表述,可以一窥端倪:“我父亲的画,一开始我也不理解,看多了,理解了,也越有味道了,还常看常新。我父亲的画无形,一笔一画却都有形,那是无形中的形,我父亲的画有形,却也无形,那是大象无形的形,有哲学的意蕴在里边”。石头娃的儿子常年跟随他、照顾着他,也最了解他。从他儿子的话中,笔者想到了李可染的回忆录:“我老师黄宾虹的画,乍一看什么都没有,什么都不是,仔细看,什么都有,什么都是”。是的,黄宾虹的浑厚华滋是无法有法的道、是乱中有序的儒、是不奇而奇的释、是不似极似的圣。参照黄宾虹的画似若可以找到石头娃“超大写意”的渊源,石头娃的“水重乱柴皴”构建下的“超大写意”,一定是基于儒、依于道、发于释、参于圣的“有我无我”之境。

因为,那四边出框的线皆是黄宾虹式的密、那自由渗透的墨皆是黄宾虹式的黑、那笔墨浑融则是黄宾虹式的厚、那水墨浑融则是黄宾虹的重,密而不涩,黑而不俗,厚却能清,重却能实,却还有荆浩的大山堂堂、范宽的高山回环、黄公望的苍茫浩渺、奚冈的应物象形,当然也一定有齐白石式的天然之趣、李可染式的光影透视,一切皆有,一切皆无,看似不经意,却笔笔交叠,色色相沁,层层皴染,累累见笔,看似随心所欲,却运腕虚灵,笔墨神逸,丘壑浑成,有古法,又不在古法,是吾法,又不在吾手,仿佛得到了神助,而进入了化境状态,那状态是“神与天合、意超物外”的状态,是“物我交合、物我两忘”的状态,是今?是古?今夕?何夕?笔下有云烟丘壑,墨中有生机盎然,他却忘了是非、忘了世俗,甚至忘了自我,他只在天籁、地籁、人籁之中通过笔墨演绎生命的交响。

黄土地上的高坡丘陵、黄土地山的村落庭院、黄土地上的乡村乡情,石头娃吮墨即至毫颖,太白山之秀、华山之奇、骊山之绮丽、天柱山之险绝,石头娃放笔亦在手底。柴堆、村落、丛林、高坡,还有那丘壑、云岭、峡谷、霞光,一切皆在形、光、色、线之中,有点、有线、有面,或虚或实或浓或淡,恣肆老辣,纵逸汪洋,呈现出或气势奔腾或温润蕴藉或虚淡敦厚或空灵通透的意境。

那意境于裹毫挥运之间,那意境于楮素生辉之间。画画,石头娃画大写意、画超大写意,也画的是心境、是情感、是思绪,也许还有无奈,还有心酸。

潘天寿有一枚图章“宠为下”,意思是:“时人推崇的作品并非真正的高级”,显然,这是他经历人生大起大落的领悟,也是他的艺术不被时人理解的无奈。而艺术对艺术家而言是公正的,付出多少就会收获多少,历史也是公正的,那些努力过、痛苦过、挣扎过的艺术家也一定会得到回报,潘天寿如是、黄宾虹如是,八大、徐渭、牧溪亦如是,当然还有石头娃的老乡石鲁。笔者相信,“毕其功于一生”的石头娃一定会为这个时代留下痕迹,也必定会给未来带来新的传统,尽管现在孤独,未来则在繁华之中。

(文/桑干)

(责任编辑:李菁)