《石开砚语诗梦》自序

砚,曾经是东方读书人的必用文具,不想时过境迁,如今它基本已退出了实用领域,说基本,是因为还有人在用着,那只是很少的书画工作者而已。砚是磨墨用的,但自从商品墨汁大行其道后,磨墨在书画界也是稀罕的事。因此,砚在今天说是文房的一件摆设大概一点也不为过。

砚在世间有大量的留存,经过时间无情的淘汰,其中石质优秀、品相良好的得以归入文玩的范围。如果它曾经过名人的眷顾,于其上镌刻留字,那则成了文物,不可小视了。

石开篆刻作品《和光同尘》

砚上镌刻留字相传苏轼、米芾都曾有过,但真伪莫辨。砚铭盛行在清朝,高凤翰、金冬心、纪晓岚是其中佼佼者。纪晓岚的砚铭原件我见过,但未必是他手刻的。纵观砚铭没有明显的范式,文字长短不一,但一般要求押韵。凡填过词牌的,写砚铭则没有难度。砚铭的节奏感很重要,韵要押得明白响亮。当然,文意若与古人雷同前贤引为忌讳。

砚的镌刻文字,对善于篆刻印章的人来说不算难事,但有高下之分。其中出类拔萃的,百年来应属赵古泥,他刻製的吴昌硕砚铭得到广泛的赞美。其实赵的刻法没有特别的创意,遵循传统的双刀法而已。关键在他体会吴氏的笔触,丝毫点滴都不放过,若吴昌硕亲自下 刀,恐也难达到这样的精密高度。

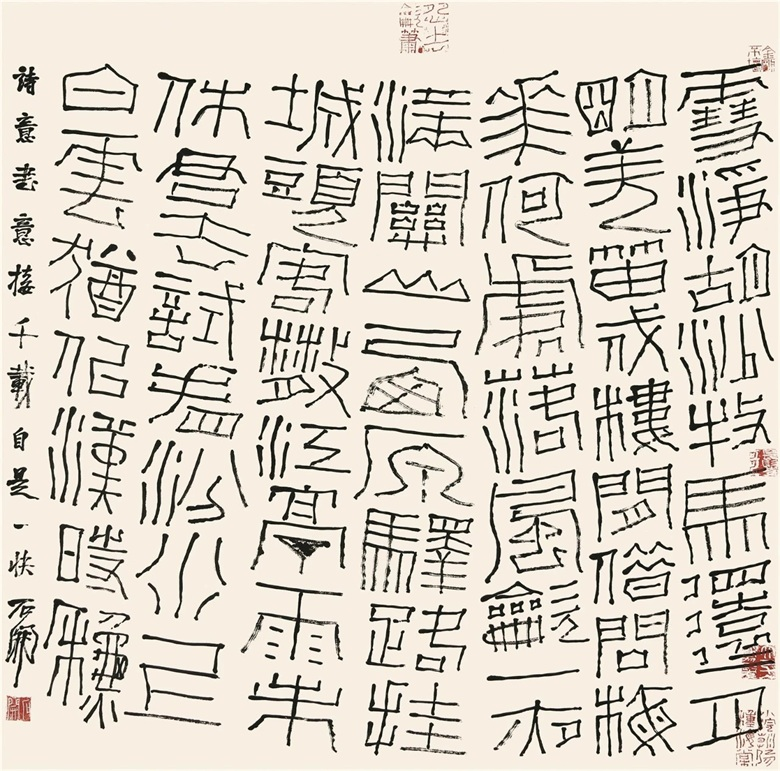

石开书法作品《诗意书意接千载》

除了常见的双刀刻法,单刀刻法也偶有其人。所谓单刀,即一刀一笔画,一边光滑一边毛糙的那种。这种刻法是石章边款的变种。我所见者有两位名家。已故的篆刻前辈陈子奋是其一,他的砚铭如同他的印款合一无異,只是字略显小。这种刻法有一胜处,自身有防伪功 能他人难以模仿。他的砚铭也近百件,可惜没有印刷集子。当代王镛是另一家,他的印章边款本来就独树一 帜,放大刻在砚上,驰骋极见创意,据说用鑿子锤刻,令人遐想不胜。

我之上得此道,完全是山东大有堂藏砚家朱先生的雅意所至。他先后十余年要我刻他的藏砚,还盛情邀我住在他的山家工作。我的刻法无非两类,一类是双刀的,平实无奇;一类是单刀的,也仿印章边款。

由于我的眼力衰退,镌刻的时间不能长久支撑。因此花在铭文上的时间反而更多。在这批砚铭的刻製中,刘季斌先生分担了前期繁琐的工作,孙勇先生分担了后期打拓砚稿的工作,在此致谢!

石开国画作品《家乡天竹子》

稿子编排到后期,觉得砚台摄影的部分有些单调,家人建议插印一些诗作,这不是混搭吗?但想想也妥。将两种不同形式的东西搭配在一起,让它们互为碰撞、调和或自处,确是有趣的事,何况诗是我的心头之爱。于是,我在旧诗作中选出一些诗来,重新润色定稿。其中题画的偏多,题画的内容是为画中的主角代 言,因此必须进入全想象的情境,将一种纯想象的情景写出如临其境的感觉,是一种既“骗人”又不“骗人”的诗,如果那种“若有其事”能让自己都深信确有其事,是很欣慰也是浪漫的事。因为此类想象的诗占有大的篇幅,所以用诗梦二字来命名。

偶与老友通话,他听我说要出诗集,激动了起来,说这是人生的大事啊。我听他这样说,反而不好意思说那只是帮衬和点缀而已。他又说,诗者不能重复前人,要句句新意不落俗套!我知道这位老兄见多识广,自己虽不创作,但拿着铁标尺量人。但他说得有理,做文事的都应该有使命感,即使做不到,也要努力的。东拉西扯写了这些,作为序。

(文/石开)

(责任编辑:李菁)