传承与变革是永久的话题,而如何求变,是每一位画家在成长路上的必然思考。

作为访学的王少伦,在一学年里要解决一些问题,要进步,最好是有一个飞跃,才不至于无功而返。所以,我对少伦一开始就是直面问题,希望他能够脱胎换骨,开辟一个新气象。

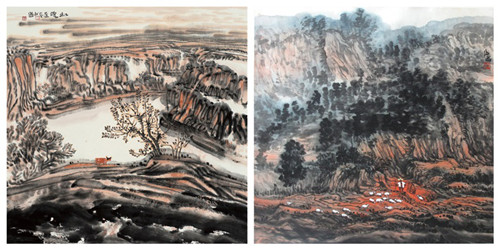

厚土家山系列《红云》《厚土》

少伦是和博士生一起上课的,我采取的办法就是先针对每一个同学的缺点,明确各自该怎么纠正、该走什么方向,因人而异,因为每个人的天资、学历、经历、功底都不一样,关键是要寻找一条适合自身发展的道路。

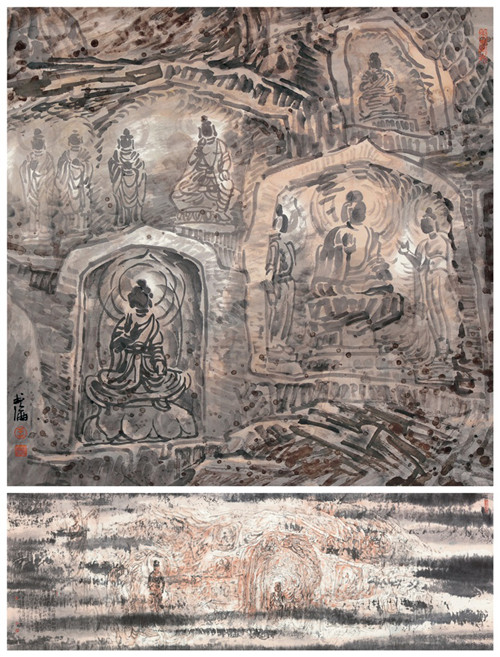

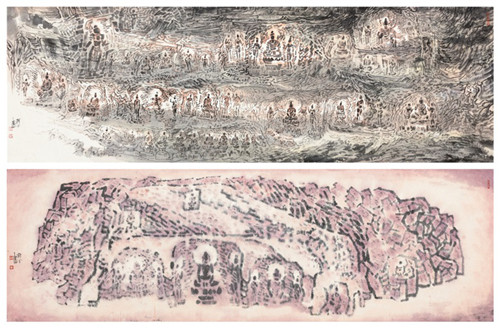

上:《河洛遗风》之九 下:《河洛遗风》之十三

少伦敢于直面问题,善思好悟。加之勤于实践,很快就找到了自己的定位和方向。当然,这和他多年的探索及厚实的积淀密不可分,尤其是他不守成规的求新求变精神,让他养成了善于思考的习惯,为探究更高的艺术层次,他坚信付出才有收获。少伦在自省中否定自我,在执着中铸就自我完善,他将蜕变的痛苦当成独有的享受。在他初到北京的较长一段时间里,都是在那种极度矛盾和迷茫的状态下度过的,他甚至发问自己是否是画画的料,我认为这是好的征兆。果然,在他回了趟老家后,神使地选择了以龙门石窟为表现对象,一口气画了一批石窟作品,就是后来的《河洛逸风》系列,马上别开生面。因为石窟这个题材,摄影作品居多,国画、西画也都有人尝试,但是少伦跟他们路子不同,少伦是从山水科班出来,有长期积累的经验,因此他的视野不同,进步很快。他的第一批石窟作品出来以后,让我大吃一惊,面貌焕然一新,跟他以前的作品截然不同,如此把中华文化那种博大深厚,那种历史积淀以及将佛教的慈悲庄严之精神融于画面,跃然笔端,不能不说是一个飞跃。

上:《河洛遗风》之十二 下:《河洛遗风》之十五

题材选对了,是一个画家在发展中的幸事。少伦从小就生长在那里,那里的一草一木他熟悉、他热爱,有深厚的情感。再者就是经过在观念和思维上的更新,使得他创作《河洛逸风》这个系列,又开始寻找新的形式感和笔墨语言。因为石窟是历史限定的一个现实存在,那么,在创作表现时,你必须加上自己主观的感情,加上自己艺术的思考和艺术的追求。少伦画石窟题材,他不是用块面的、素描的关系来画,而是选择了以线条为主的表现手段,画面中用线条组成一个整体的旋律美,观后给人一种崭新的感觉,这就是他成功的一面。蜕变后的少伦自然要追求画面新的完善,再看他一幅幅新作也就越显轻松和强有的表现力了,有的画面虽然用笔不多,但气韵十足、语言单纯、画面越显精进成熟。

画如其人,我觉得少伦人好,人好才能画好,二者就是相得益彰。我希望他能够沿着这个方向,继续往前走,勇敢地往前走,而且还要有一个新的突破。

(文/姜宝林)

艺术家简历:

王少伦,河南洛阳人,1989年广州美术学院国画系本科毕业,获文学学士学位。2005年,获取广州美院美术学研究生学历。2012年至2013年,中国艺术研究院美术学访问学者,导师为姜宝林教授。

现为文旅部艺术发展中心中国画创作研究院研究员,中国铁路美术家协会副秘书长,广铁书画院院长,广东省美术家协会理事,广东省青年美术家协会副秘书长,广州大学美术与设计学院客座教授,广州日报书画院理事,广州青年美术家协学术顾问。

(责任编辑:)